【摘要】

在深圳的街头,一位普通市民用一把普通的卷尺,两年间默默测量着城市的公共设施,推动着微小却重要的改变。他的故事没有惊天动地的情节,却让我们看到了普通人如何用坚持和细致,让城市变得更加美好。

缘起:一个不经意的发现

张明是一家设计公司的普通职员,每天乘坐地铁通勤。2019年春天的一个早晨,他在换乘站注意到一位推婴儿车的母亲正在费力地通过一个转弯处。

“那个通道的宽度只有85厘米,而标准的婴儿车宽度通常在60-70厘米。”张明后来回忆道,”母亲需要倾斜很大的角度才能通过,这显然不合理。”

当天晚上,张明在工具箱里找到了一把卷尺。第二天,他提前半小时出门,测量了那个通道的准确尺寸:85厘米。他在下班后找到地铁工作人员反映情况,对方很客气地记录了下来。

让他意外的是,一个月后再次经过那个通道时,墙面被重新改造,通道宽度变成了1.2米。

坚持:一个人的城市改善行动

这次经历让张明意识到,细微之处的改进能让城市生活更便利。从此,他养成了一个习惯:随身携带卷尺,随时测量。

- 人行道的盲道:他发现有段盲道在路口前突然中断,盲人需要绕行

- 天桥的坡度:测量发现某个天桥坡度超过8%,轮椅使用者很难独自通行

- 公交站台的高度:部分站台与公交车踏板存在5-10厘米的高差,老年人上下不便

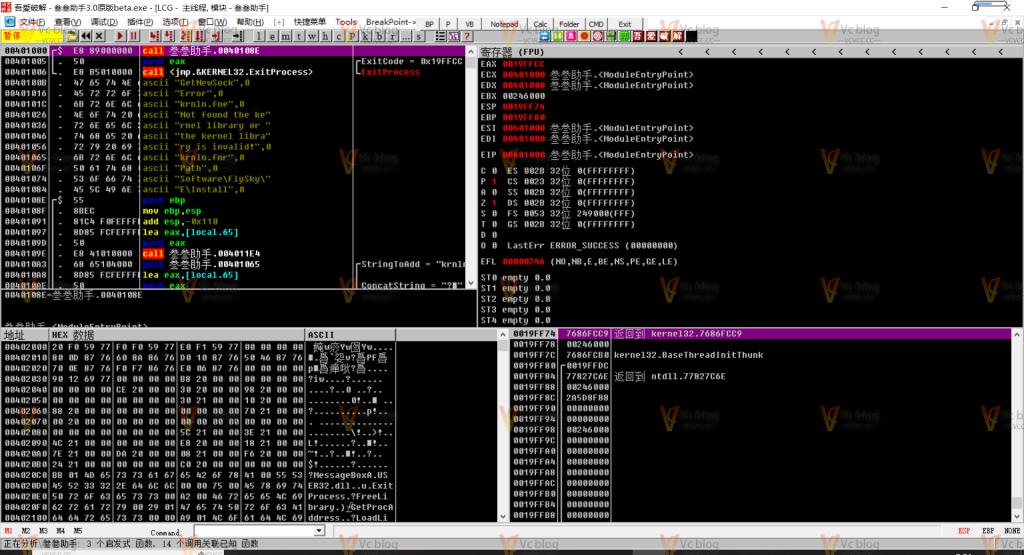

张明的做法很简单:测量、记录、拍照,然后通过12345市民热线或相关部门的微信公众号反馈。他的手机里存着数百张测量照片,每一张都标注着详细的数据。

转变:从个人行动到公众参与

2021年3月,张明在社交媒体上分享了自己两年来的测量经历。令他意想不到的是,这条内容迅速走红。

“原来有这么多人在关注城市的细节。”张明说。更让他感动的是,很多人开始效仿他的做法,用卷尺测量身边的公共设施。

某高校的学生组织了”校园无障碍测量小组”,志愿者们用周末时间测量教学楼、图书馆的无障碍设施。一家设计院邀请张明去分享经验,设计师们开始重新审视自己的设计方案。

“我们常常坐在办公室里做设计,却忽略了使用者的真实感受。”一位资深设计师感慨道。

成效:看得见的改变

两年多来,张明反映的200多个问题中,超过80%得到了解决或改善。

- 某地铁站的出入口增加了雨棚

- 多个路口的行人过街时间被重新调整

- 三座天桥加装了电梯

- 数个公交站台完成了无障碍改造

“最让我开心的是,现在很多部门在新建或改造设施时,会主动邀请市民参与意见征询。”张明说。

启示:每个人都可以是改变者

张明的故事给我们很多启示:

1. 专业知识可以服务于公共利益

张明在大学学过工程设计规范,这让他能更专业地发现问题。”但即使没有专业知识,用心观察也能发现很多问题。”

2. 理性建议比抱怨更有效

“我从不抱怨,只是客观地描述问题,提供具体数据和改进建议。”张明说,这种方式让他的建议更容易被采纳。

3. 改变需要耐心和坚持

“不是每个问题都能立即解决。有的建议我等了整整一年才看到改变,重要的是不放弃。”

4. 个人行动可以激发群体效应

“现在有很多’卷尺伙伴’,大家一起让城市变得更美好。”

延伸:你也可以做到

张明建议,想要参与城市改进的市民可以从这些方面入手:

- 关注身边的无障碍设施是否完善

- 留意公共空间的安全隐患

- 观察交通设施的便利性

- 记录并反馈公共服务中的不足

“不需要多么专业的设备,一把卷尺、一颗用心观察的心就足够了。”张明说。

结语

在这个追求速度和规模的时代,张明用一把卷尺告诉我们:城市的温度藏在细节里,真正的进步来自于对每个个体需求的关照。他的故事证明,普通人也能成为城市进步的推动者,只要我们愿意用心观察、用行动说话。

就像张明常说的:”城市是我们共同的家,为家变得更美好付出努力,是件很幸福的事。”

暂无评论内容