在山之深处,有一处奇特的所在,名为“回声谷”。任何置身其中的人,一声轻咳,便能引来群山百转千回的回应,初闻者无不以为是自己惊动了世界。

谷中唯一的长住客,是一位盲眼的老匠人。他终日背对谷口,就着一缕天光,叮叮当当地打磨着手中的石器。他的世界没有色彩,只有手中的触感与耳边的声音。

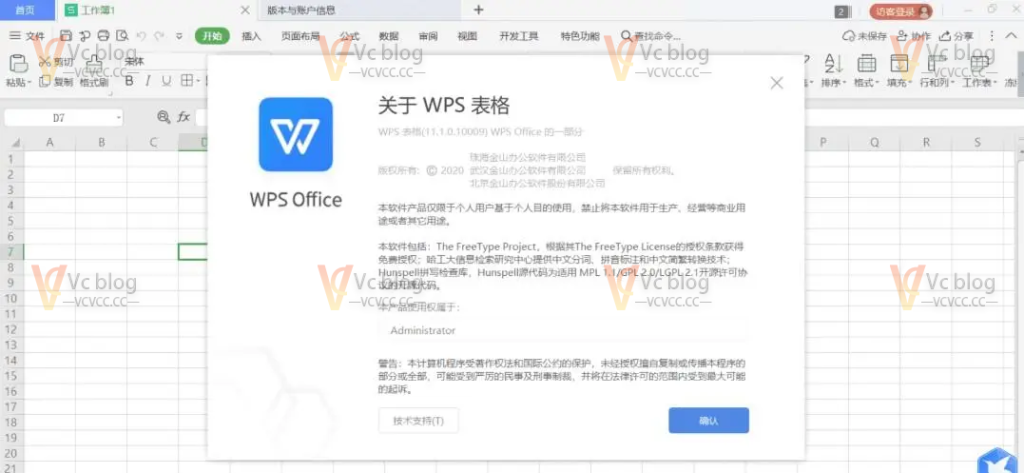

![图片[1]-盲匠与回声谷:一个关于专注与价值的现代寓言](https://blogimg.vcvcc.cc/2025/11/20251107142735809-1024x768.png?imageView2/0/format/webp/q/75)

众人的评判与匠人的沉默

一日,一位年轻的旅行者闯入谷中。他见老匠人手中石器的造型古朴,与现代审美格格不入,便高声评判起来:“老先生,你这石器太过时了!现在外面流行的是流线型,是抛光镜面!”

他的声音在谷中回荡, 放大了数倍,仿佛有千百人在同时指责。旅行者满意于这“众口一词”的声势,等待着老匠人的反应。

老匠人没有回头,甚至连手中的动作都未曾有丝毫紊乱。他只是平静地问:“年轻人,你听到的,是‘大家’在说话,还是你自己的声音,在借‘大家’之口说话?”

旅行者一愣,谷中的回声也恰好在此刻平息,万籁俱寂。

打磨的哲学:触感即世界

(1) 以手为尺,以心为镜

老匠人看不见那些流行的款式,也无需看。他的标准,全在指尖。石料是否匀称,弧度是否饱满,表面是否温润如玉……所有这些,视觉会欺骗人,但触感不会。他相信,一件器物真正的美,在于它被握在手中时,那种恰到好处的贴合与安心。

(2) 剔除杂音,方闻真声

又有一日,一位富商前来,将一枚金币丢在匠人身边,声音在谷中激起清脆而诱人的回响。“老师傅,别磨石头了,给我雕刻一个金像,报酬丰厚!”回声一遍遍重复着“丰厚……丰厚……”,充满了诱惑。

老匠人俯身,摸索到那枚金币,在手中掂了掂,然后准确地将其抛回富商脚下。“太轻了。”他淡淡地说。富商不解:“这可是足金!”匠人摇摇头:“我指的是,它在我心中的分量。回声再响,也改变不了它内在的轻薄。”

价值的回响:不在山谷,在心田

年复一年,有人来嘲讽,有人来利诱,谷中的回声时而尖刻,时而谄媚。但老匠人始终如一块深潭中的巨石,任水面风波如何被回声搅动,他自岿然不动,只专注于手下石器的分寸之间。

终于,他完成了一件自认为完美的作品——一方石砚。它没有炫目的花纹,没有奇特的造型,但当他的手抚过砚面时,那种如婴儿肌肤般的细腻,如古琴余韵般的流畅,让他知道,这就是他一直在追寻的“圆满”。

他将石砚置于身旁,依旧每日打磨新的石器。奇怪的是,从那以后,所有进入山谷的人,无论他们原先想说什么,当他们看到那方静默的石砚时,都会不自觉地安静下来。他们感受到一种无需言说的、沉静的力量。

谷中的回声,不知从何时起,也变得温柔而厚重。

总结:我们的“回声谷”与手中“石器”

我们何尝不都身处自己的“回声谷”?社交媒体的点赞、业界的评价、流量的数据、同行的比较……这些震耳欲聋的“回声”无时无刻不在试图告诉我们什么是“好”,什么是“有价值”。

而这位盲匠,给了我们最深刻的启示:

- 真正的标准在内里: 如同他依赖触感而非视觉,我们应依赖内心的热爱、专业的深度与作品的真实价值,而非外部世界变幻莫测的“回声”。

- 专注是唯一的护城河: 背对谷口,面向微光。唯有将全部心力倾注于“打磨”本身,才能创造出穿越时间、平息噪音的作品。

- 价值终将自我证明: 当你创造出真正“圆满”的作品时,它本身散发的沉静力量,会自然而然地改变你周遭的“声场”,吸引真正的知音,定义属于自己的价值体系。

对于我们技术者与创作者而言,这或许是最高级的SEO——不是追逐算法,而是打磨内容本身,直到它足够沉重,足以让喧嚣的山谷,为之寂静。

暂无评论内容